Ein prophetischer Klassiker im Staub der Moderne

Vor nahezu sieben Jahrzehnten erschien ein Buch, dessen Titel zugleich Diagnose, Warnung und Zeitzeichen war: Die Antiquiertheit des Menschen. Der Philosoph Günther Anders – ein Ausgestoßener der Universität, ein politisch ungebundener Moralist und scharfer Chronist seiner Epoche – legte 1956 ein Werk vor, das mit prophetischem Furor das industrielle Zeitalter seziert. Und wie ein ironisches Echo hat sich die Antiquiertheit dieser Schrift selbst längst ins kollektive Vergessen zu schleichen begonnen. Doch gerade diese Antiquiertheit verdient neue Aufmerksamkeit: denn was Anders erkannte, hat sich, überzeichnet wie es war, in vieler Hinsicht bestätigt.

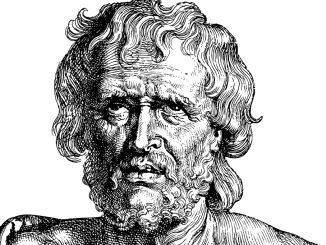

Vom Breslauer Bürgerkind zum Exilphilosophen

Günther Anders, 1902 geboren als Sohn des Psychologenehepaars Clara und William Stern, gehörte zu jenen intellektuellen Nomaden des 20. Jahrhunderts, die zwischen den Katastrophen der Moderne pendelten. Von Edmund Husserl zu Martin Heidegger, von Hamburg nach Marburg, von der Philosophie zur Exilerfahrung, von der Ehe mit Hannah Arendt zum intellektuellen Alleingang: Anders’ Leben war ein einziges Fragment europäischer Geistesgeschichte. Der Pseudonymwechsel von Stern zu Anders war dabei nicht nur Tarnung, sondern ein metaphysischer Reflex: Die Welt, in der er lebte, erlaubte keine eindeutige Identität mehr.

Bereits in den 1930er-Jahren verfertigte er Gedanken über die „Weltfremdheit“ des Menschen. Die Emigration – zunächst Paris, dann die USA – zementierte das Gefühl, ein Unzeitgemäßer zu sein. Anders, der Fabrikarbeiter und Tagebuchschreiber, der Philosoph im Staub der Industriehallen, formte hier die Bausteine zu seinem Hauptwerk. In Wien, wo er 1950 seinen Lebensabend zu beginnen hoffte, wurde daraus die erste Antiquiertheit des Menschen.

Drei Essays als anthropologisches Triptychon

Drei Essays bilden das Rückgrat des Buches: über die „prometheische Scham“, die „Phantomwelt der Medien“ und die atomare Selbstvernichtung als mögliches Finale der Gattung. Die These, so einfach wie erschreckend: Der Mensch produziert schneller, als er denken kann. Die Maschinen, die Bomben, die Bilderfluten – sie entgleiten ihrem Schöpfer, und der Mensch schämt sich ob seiner Unzulänglichkeit gegenüber dem eigenen Werk. Diese „Scham“ nennt Anders prometheisch und beschreibt damit eine anthropologische Asymmetrie: die technische Macht ist der moralischen Reife entwachsen.

Das „prometheische Gefälle“: Technik als ethisches Problem

In dieser erkenntnistheoretischen Schieflage sieht Anders eine epochale Gefahr. Seine Umkehrung der Feuerbach-These, dass es nicht mehr reiche, die Welt zu verändern, sondern dass man die Veränderungen verstehen müsse, ist ein kategorischer Imperativ für das Atomzeitalter. Mit der Bombe, so Anders, ist die Geschichte selbst obsolet geworden. Die Menschheit lebt fortan in einer „Frist“, einem Zwischenraum zwischen Dasein und Auslöschung. Eine posthistorische Epoche – ohne Epochen.

Hiroshima und Auschwitz: Zwillingsereignisse des Grauens

Nicht von ungefähr verknüpft Anders Hiroshima und Auschwitz als „Zwillingsereignisse“: industrielle Vernichtung im Zeichen der Technik, entgrenzt und entmenschlicht. Der Mörder wird zum Funktionär, der Tod zum Verwaltungsakt. Die „entsetzliche Harmlosigkeit des Entsetzlichen“ ist die sprachliche Prämisse für das, was Hannah Arendt später zur „Banalität des Bösen“ zuspitzen sollte. Anders war hier nicht Vorläufer, sondern Paralleldenker – weniger analytisch, dafür apokalyptischer.

Vom Philosophen zum Aktivisten: Kampf dem Atomtod

Nach dem Erfolg seines Buches wandte sich Anders mit Vehemenz der Anti-Atombewegung zu. Mit Robert Jungk, dem Historiker der nuklearen Bedrohung, verband ihn nicht nur der Wohnsitz Wien, sondern auch ein gemeinsames politisches Pathos. Er reiste nach Hiroshima, korrespondierte mit dem Bomberpiloten Claude Eatherly, den er als das moralische Gegenbild zu Eichmann stilisierte, und verweigerte sich jeder ideologischen Verortung. Anders war und blieb ein Solitär – moralisch rigoros, philosophisch unbequem, politisch unberechenbar.

Der zweite Band: Essayistische Schärfe, politische Radikalität

Auch als 1980 der zweite Band der Antiquiertheit erschien, zeigte sich, dass Anders sich mehr als Aktivist denn als Theoretiker verstand. Der späte Anders radikalisierte sich: Atomwaffen, Vietnamkrieg, die Rüstungsspirale der 1980er-Jahre – für all das fand er Worte, die heute noch gelten. Doch je drastischer seine Warnungen, desto größer das Echo des Zweifels: War das noch Philosophie oder schon Predigt?

Der prophetische Wert seiner Übertreibungen

Trotz mancher Übertreibung – Anders selbst bekannte sich zu diesem Stilmittel als Notwehr gegen das Verstummen – hat seine Anthropologie des Maschinenzeitalters bleibenden Wert. Denn die drei großen Themen seines Werkes sind wieder erschreckend aktuell: die technologische Überforderung, die mediale Irrealität und die latente Apokalypse. Wer heute auf smarte Bomben und smarte Bildschirme blickt, sieht Anders’ Gespenster durch neue Hallen geistern.

Medienkritik mit Weitblick: Phantomwelten und Massen-Eremiten

Besonders die Abschnitte zur „prometheischen Scham“ und zur „Phantomwelt“ zeigen prophetische Klarheit. Anders beschrieb bereits in den 1950er-Jahren, wie der Mensch sich seines eigenen Ichs entledigt, um mit dem Maschinengang Schritt zu halten. Wie er sich anpasst, angleicht, verschwindet. Seine Kritik der Medien antizipiert die Simulationstheorien späterer Denker wie Baudrillard oder McLuhan: die Welt als Kopie ihrer Abbildung, das Ereignis als Fernsehformat.

Anders identifizierte früh die paradoxe Gleichzeitigkeit von Nähe und Ferne, die Massenmedien erzeugen: Das Grauen der Welt wird ins Wohnzimmer gespült, doch nicht zur Mobilisierung, sondern zur Abstumpfung. Der Mensch wird zum Massen-Eremiten – vernetzt und zugleich isoliert, allwissend und doch apathisch. Diese Erkenntnis, gewonnen lange vor der Digitalisierung, mutet heute fast visionär an.

Technikkritik als Seelendurchleuchtung: Der Körper im Takt der Maschine

Anders’ Perspektive war nicht nur eine ideengeschichtliche, sondern auch eine leibliche. Seine Erfahrungen in amerikanischen Fabriken prägten seine Sicht auf die menschliche Anpassung an maschinelle Rhythmen. Er beschreibt, wie der Körper selbst zur mechanischen Schnittstelle wird: Der Takt der Maschine schreibt sich in die Glieder ein, der Mensch verliert sein Selbst, weil er sich seiner „minderwertigen“ Leiblichkeit gegenüber den perfekten Apparaten schämt.

Diese technikphilosophische Diagnose ist zugleich eine seelische Anatomie: Anders schreibt eine Anthropologie der Entfremdung, der funktionalisierten Existenz, in der das Ich nicht mehr Ausdruck innerer Freiheit ist, sondern ein Hindernis technischer Effizienz.

Kulturkritik im Chor der Zeitgenossen

Anders‘ Denken ist Teil eines größeren kulturkritischen Chors: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Arnold Gehlen, Hans Freyer. Doch während andere systematisch oder soziologisch vorgingen, wählte er die essayistische Keule. Der Stil: ein Stakkato der Warnung, das Pathos der Verzweiflung. Seine Sprache war nicht akademisch, sondern agitatorisch – und gerade deshalb wirksam.

Ein Vermächtnis für die historische Anthropologie

Es bleibt die Aufgabe der heutigen Zeitgeschichte, Anders‘ Impulse aufzunehmen, ohne seinen Pessimismus zu teilen. Wer die Geschichte der Moderne schreiben will, kommt an der Technik- und Mediengeschichte nicht vorbei. Die „Antiquiertheit des Menschen“ mag in vielem selbst antiquiert erscheinen. Doch als Fragment einer historischen Anthropologie im technischen Zeitalter bleibt sie ein unverzichtbares Mahnmal der Aufklärung gegen ihre eigene Selbstzerstörung.

Anders war kein Prophet mit Heiligenschein, sondern ein Rufer mit rußiger Stirn – ein moderner Kassandra mit der Schreibmaschine in der Hand.