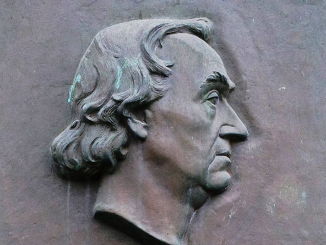

Es ist der 4. Juni 2025, und es sind exakt 150 Jahre vergangen, seitdem Eduard Friedrich Mörike, jener lakonische Schwabe mit dem feinsinnigen Blick, seine Feder zur Seite legte, um in das stille Dämmerlicht seines Todes einzutreten. Stuttgart – Trumpfstadt, heute Parkplatz und Königsbau – erlebte vor eineinhalb Jahrhunderten ein selteneres Drama: den Rückzug eines Dichters, der lieber Innenwelt bändigte als Harmonien predigte, und dabei so selten prophetisch war wie Erasmus in seiner Stille.

Mörike – geboren am 8. August 1804 in Ludwigsburg, gestorben am 4. Juni 1875 in Stuttgart – ging einen ungewöhnlichen Lebensweg: Theologe, Priesterhaushälter, beurlaubt, Pfarrer, wieder beurlaubt, dann kürzer Theologe und schließlich – endlich – Dichter. „Vikarsknechtschaft“ nannte er seine bürgerliche Existenz. Doch dort, in den ländlichen Pfarreien – Oberbohingen, Möhringen, Köngen, Eltingen, Ochsenwang, Owen, Cleversulzbach – fand er Raum, um seine Devise zu kreieren: aus der Begrenzung formale Freiheit. Ein humanes Paradox, das seine Dichtung prägen sollte.

Kein geschwätziger Nostalgiker

Wer heute das lyrische Schaffen Mörikes liest, spürt: Es ist kein geschwätziger Nostalgiker, sondern ein melancholischer Grübler. Zwischen Romantik und Realismus oszillierend, kennt er die schwäbische Idylle, aber auch den ätzenden Zweifel. Unter seiner Schale brodelt die existenzielle Schwäche: der sündhafte Turmhahn, die scheiternde Liebesbeziehung („Peregrina“), der Narziss im Gedicht „Besuch in Urach“. Das berühmte Kaleidoskop dieser inneren Bewegung zeigt: Mörike sieht sich selbst als Spiegel im grünen Brühlbachtal, sucht Ursprung, findet ihn aber nur zögernd – bis plötzlich ein Gewitter eine Verklärung bringt.

Sein Verhältnis zur Religion bleibt gespannt. Als theologischer Gehalt blieb er oft unbefriedigt. Ein Mann, der mit Ökonomie und Theologie rang – und sich dabei immer wieder in die Welt der Lyrik flüchtete, in die Unbestimmtheit der Dichtung. Er zog sich zurück, um näher dran zu sein am inneren Leben – ein Rückzug, der nicht resignativ war, sondern kritisch, suchend. Seine frühen Verlobungen mischten Glück mit Scheitern – ein kaleidoskopischer Elan, den er in seine Lyrik einsickerte. Erst spät heiratete er; die Ehe blieb zerrissen bis zur Versöhnung auf dem Sterbebett.

In Stuttgart wirkte er ab 1851 als Lehrer am Katharinenstift und erhielt eine Ehrendoktorwürde der Universität Tübingen. Das Gedenken an ihn bleibt bis heute lebendig. In Urach, in Stuttgart, im ganzen schwäbischen Raum – Mörike ist wieder da: keine bequeme Hauslegende, sondern eine Texte-Gesellschaft, deren Dichtung nicht verdrängt, sondern kritisch eingelöst wird.

Wo die Pandemie vor drei Jahren uns eine globale Rückzugssehnsucht bescherte, erscheinen Mörikes Themen relevanter denn je. In seinen melancholischen Sonetten, in der Weltflucht des einsamen Turmhahns, in der ironischen Distanz liegt ein Vorschlag: Melancholie als bewusste Haltung, nicht als Pathologie; Weltflucht als aktiver Rückzug, nicht als Verweigerung.

Aktualität heute: Mörikes Melancholie und Weltflucht

In einer Zeit, in der Individuen täglich zwischen Digitalität und globalem Druck pendeln, wirkt Mörikes Haltung fast radikal schlicht: Innehalten als philosophische Praxis. Die Melancholie, die bei ihm keine Krankheit, sondern ein Bewusstsein ist – Blick, deutlich, aber ohne Gewissheit. Weltflucht, nicht als Eskapismus, sondern als poetisch-aktiver Rückzug, der Raum lässt für Reflexion. Ironie und Selbstkritik – Selbstbildnerisch, nicht narzisstisch – zeigen, wie sich Resilienz bilden könnte: im Bewusstmachen des Scheiterns, im Anerkennen der eigenen Begrenzung, ohne in Nihilismus oder betäubende Tupfer der Postmoderne zu fliehen.

In den heutigen Debatten um mentale Gesundheit, Burn-out und Overload ist Mörike daher mehr als ein musealer Gartenzwerg. Er ist ein Vorfahr der achtsamen Melancholie: bewusst, ironisch, kritisch. Sein poetisches Modell könnte uns lehren, wie man durch den Rückzug gesellschaftliche Präsenz gewinnt, weil man nicht alles mitmachen muss, sondern getrennte Räume schafft. Eine Weltflucht, die keine Flucht ist, sondern ein Verfahren: Weltdenken in Abschottung.

Und wenn wir heute jenen Narziss vor Augen führen, der sich im Spiegel der Uracher Schlucht sucht, dann spüren wir uns selbst – im Selfie-Look –, posierend, suchend, fast verzweifelt. Mörikes Antwort auf dieses moderne Ich-Panoptikum: ginge man hinaus, schätze man das Schweigen, nähme man den Regen, das Gewitter an – man wäre man selbst. Keine Lösung in der Simplifizierung oder im digitalen Dauerrausch, sondern eine resiliente Haltung.

Vom Gewicht der Melancholie

Seine Dichtung mahnt: Es braucht das Gewicht der Melancholie, um aus der Oberflächlichkeit auszusteigen; es braucht die Distanz zur Welt, um sie zu verstehen. Ein Leben ohne Rückzug ist ein Leben ohne Tiefe – und Mörike schenkt uns die leise Melodie dieser Einsicht.

Eduard Mörike hat uns im Jahr 2025 nicht nur ein Echo der schwäbischen Romantik hinterlassen – er hat uns eine poetische Methode geschenkt, die aktueller ist denn je: Melancholie als Haltung, Weltflucht als Refugium, Rückzug als Form der Kritik. Und in der Melancholie, in der Weltflucht, öffnet sich ein Raum, in dem wir vielleicht zum ersten Mal in unserer hypervernetzten, globalisierten, entfremdeten Gegenwart wirklich wir selbst sein können – ungeteilt, leise, konzentriert.