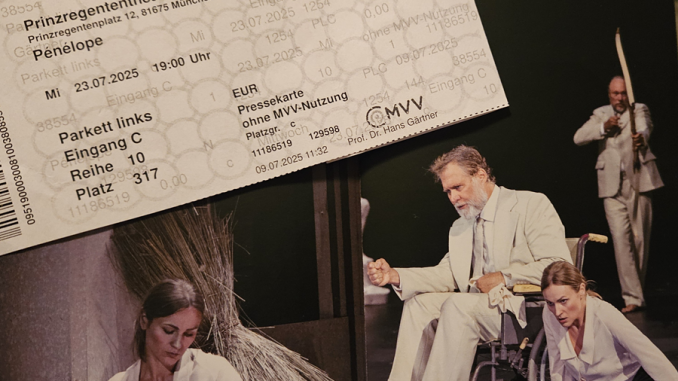

Wo bin ich? Im Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke, Katharina von Bora-Straße 10? Nein, im Prinzregententheater, Reihe 10, Platz 317. Sehr weit außen. Andrea Breths erste Münchner Opern-Regiearbeit mit dem Außenseiter-Werk „Pénélope“ von Gabriel Fauré, 1913 uraufgeführt, verlangt den Blick auf das ganze, nicht nur das halbe Geschehen. Freilich, die knall-weißen Torsi aus dem Museum, unweit der Glyptothek, genügen, um in die Antike mit Trojan-Held Odysseus, die wartende Gattin Penelope, ihre sie bedrängenden Freier und die erlösende Heimkehr versetzt zu werden.

Zwanzig Jahre Warten auf die Rückkunft des geliebten Gatten aus Krieg und Irrfahrt – das ergraut. Macht müde. Lässt Hoffnung schwinden. Sehnen zehrt und schwächt. Da braucht es den Rollstuhl. Fliehen? Unmöglich. Der Palast, bestehend aus abgeteilten Kammern (Bühne: Raimund Orfeo Voigt) mit Mägden, Dienerinnen und lüsternen Anwärtern auf die frei gegebene Beute, hält die gealterte Herrin fest. Erschien er nun, der Geliebte? Ist er das, der da im hellen Sommeranzug mit Double auftritt? Weiß die Gattin, dass es ihr Mann ist? Die Amme, ach ja, das ist aus der Geschichte bekannt, erkennt ihn. Bei Breth darf er, später, als Knabe erscheinen, mit der Narbe am Bein.

Langsam, träge, abgebremst, ohne Vitalität geht alles vor sich, die Dienerinnen: erstarrt in ihren Handlungen und Besorgungen. Die Freier – wer von ihnen singt jetzt gerade? Es ist leider nicht möglich, das herauszufinden. Warten wird also auch vom Zuschauer verlangt. Geduld. Qualvoll ist das, sich nicht recht auszukennen. Wie alles endet bei Homer, weiß man. Odysseus schlachtet die Freier ab. Andrea Breth legt dieses Geschäft in die kunstvollen Hände einer Bogenschützin, eine der stärksten Szenen dieser absonderlichen, symbolistischen Inszenierung. Daniela Maier freut sich über den stärksten Schlussapplaus ob ihrer famosen Bogenschuss-Fertigkeit.

Fünf Frauen, die mehr als herzlichen Beifall verdienen, dieses kaum je gespielte Opus als zweiten Premieren-Beitrag der diesjährigen Münchner Opernfestspiele anrührend und nachdenklich stimmend realisiert zu haben: nach Andrea Breth und Daniela Maier: Victoria Karkacheva als bewundernswerte Titelheldin mit dunklem Edelsopran, Rinat Shaham als weise Amme und vor allem Susanna Mälkki am Pult. Sie holte mit dem Bayerischen Staatsorchester und dem Vokalensemble „LauschWerk“ den Oper-fernen, zwischen Debussy und Wagner liegenden Gabriel Fauré ans Licht. Klug, kraftvoll, kammermusikalisch. Als milder Ulisse in Tschechow-Kostümierung war der wundervolle Brandon Jovanovich zu erleben, ein verdienstvolles tenorales Labsal, das in dem hoffnungsvollen jungen Thomas Mole (Eumée) ein baritonales Pendant hatte.