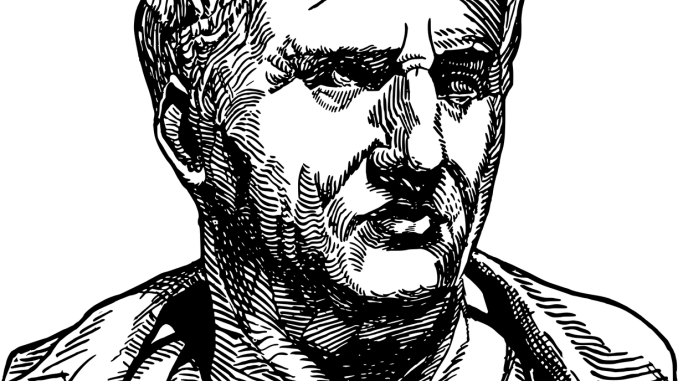

Marcus Tullius Cicero, geboren in der Dämmerung der römischen Republik, im Jahre 106 vor Christus, ist beides: Atem und Sprache, Wunde und Wort. Er war kein Held der Tat, wie Caesar, kein fanatischer Weltformer wie Alexander der Große und kein Prophet wie Paulus. Und doch war er der Sehnerv der „Res publica“ – ein Mensch, der die Welt mit Gedanken durchdrang, der mit Sprache Wirklichkeit formte und mit Zweifel Glauben gebar.

Man muss Cicero lesen wie man eine zerbrechliche Amphore in Händen hält – tastend, zärtlich, voller Ehrfurcht. Denn in ihm verdichten sich Jahrhunderte griechischer Weisheit mit dem Pathos römischer Größe. Platon flüstert durch seine Dialoge, Aristoteles und die Stoiker sind feste Konstanten in seinem Reden und Schreiben, aber es ist seine lateinische Stimme, die sich erhebt und die Philosophie zur Bürgerin erklärt.

Er, der aus Arpinum kam, brachte die Philosophie in das Herz der Macht: den Senat. Und mit ihr eine Fragilität, die inmitten der römischen Brutalität wie ein göttlicher Zwischenruf wirkte. Philosophie als Lebenskunst ist für Cicero kein modischer Spruch, sondern eine Lebensnotwendigkeit gewesen. Die Philosophie, das Denken, war seine Burg gegen den politischen Sturm und zugleich sein Gegengift gegen den Zynismus der Macht.

Doch wer war dieser Cicero, der zwischen den Welten stand – zwischen Republik und Diktatur, zwischen Philosophie und Politik, zwischen Idealismus und Ironie?

Geburt in die Zeit der Umbrüche

Cicero wird in einer Zeit geboren, da Rom bereits mehr Imperium als Stadt ist. Die Republik, einst gebaut auf „Mos maiorum“, den Sitten der Vorfahren, beginnt zu schwanken. Die sozialen Unruhen, die Marius und Sulla, die Gracchen und Catilina hinterlassen, legen das Fundament für eine Ära der Gewalt. In dieser Atmosphäre wird der junge Marcus hineingeboren – als „Homo novus“, ohne adlige Ahnenreihe, aber mit einer überragenden Bildung.

Er ist das Produkt einer römischen Provinz, doch mit einem Geist, der das Weltganze umarmen will. Früh erkennt er die Macht der Sprache. Nicht um zu verführen, sondern um zu überzeugen, nicht um zu manipulieren, sondern um zu ordnen, um die Wahrheit herauszufinden und um diese sprechen zu lassen. Die Rhetorik – sie ist für ihn nicht bloß ein Mittel, sondern ein Weg: der Logos als Ethos, das Wort als Tat.

Politik als Tragödie

Es war sein Schicksal – und vielleicht seine Tragik –, dass Cicero politisch in einer Epoche dachte, in der das Denken schon als Gefahr galt. Als Konsul entlarvt er die Catilinarische Verschwörung – ein dramatisches Schauspiel, das mehr Theater als Tat war, aber das ihm den Ruf des Retters der Republik einträgt. Doch seine eigentliche Größe liegt nicht in der Aktion, sondern in der Reflexion: Er erkennt, dass die Republik nicht mehr zu retten ist, weil sie innerlich bereits gestorben ist.

Cicero erlebt den Zusammenbruch der „Res publica“ nicht als Zuschauer, sondern als Beteiligter, als Opfer, als Chronist. Als Caesar die Republik zur Bühne seiner Alleinherrschaft macht, bleibt Cicero stumm – nicht aus Feigheit, sondern aus Überzeugung, dass es kein würdiges Wort mehr gibt, wenn Macht sich zum Monolog erhebt. Und doch: Nach dem Tod Caesars erhebt er sich ein letztes Mal mit den „Philippischen Reden“ gegen Antonius – ein Aufbäumen des Geistes gegen das Schwert. Er weiß, dass es sein Todesurteil ist. Aber er stirbt als Philosoph, nicht als Politiker.

Der Philosoph im Schatten der Politik

Ciceros Philosophie ist keine Systematik, kein Gebäude, eher ein Mosaik – aus griechischen Steinen zusammengesetzt, doch in lateinischem Mörtel gefasst. Er ist kein Denker wie Platon und kein Systematiker wie Aristoteles. Er ist ein Übersetzer – aber im tiefsten und heiligen Sinne: Er übersetzt die Ewigkeit ins Zeitliche, das Absolute ins Bürgerliche.

In den Jahren des Rückzugs – nach der Ermordung seiner Tochter Tullia, nach der Verbannung, nach der politischen Ohnmacht – schreibt er seine wichtigsten Werke: „De Officiis“, „De re Publica“ und „De natura deorum“. Darin liegt eine neue Stimme, eine römische Melancholie, eine Ahnung, dass Philosophie nichts nützt, wenn sie nicht gelebte Haltung wird. „Denn kein Lebensbereich (…) kann ohne Pflichten auskommen; und auf ihrer Erfüllung beruht jede Moral im Leben und auf ihrer Missachtung die Schande“ – eine Formel, die preußischer klingt als römisch, die aber wie ein leiser Vorgriff auf Kant wirkt.

Cicero glaubt – und er zweifelt. Er glaubt an die Götter, weil die Ordnung der Welt nicht aus dem Chaos kommen kann. Und doch lässt er Raum für den Zweifel, denn der Glaube, der keine Fragen kennt, ist kein Glaube, sondern Dogma. In „De Natura Deorum“ lässt er die Stoiker, Epikureer und Skeptiker sprechen – ohne sich festzulegen. Das mag manchen ärgern. Doch vielleicht liegt in dieser offenen Vielstimmigkeit die Wahrheit unserer Moderne.

Cicero glaubt an die Seele – nicht als ewiges, sondern als moralisches Prinzip. Der Mensch ist für ihn kein reines Tier, weil er sprechen, denken, erinnern kann. Die Seele – das ist bei ihm das Vermögen zur Vernunft, zur Gerechtigkeit, zur Maßhaltung. In einer Welt der Maßlosigkeit ist dies ein Akt des Widerstands.

Der Tod – eine Philosophie

Am Ende stirbt Cicero nicht durch eine Krankheit, sondern durch einen Befehl. Antonius lässt ihn ermorden – seine Hände werden abgehackt, sein Kopf zur Schau gestellt. Ein barbarischer Akt, doch vielleicht war er notwendig, damit sein Denken ewig lebt. Denn was man tötet, das glaubt man vernichtet. Doch was aus Sprache besteht, das lebt weiter.

Sein Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Die christliche Spätantike, die Renaissance, die Aufklärung – alle berufen sich auf ihn. Augustinus liest ihn, Petrarca verehrt ihn, Kant bewundert ihn. Er ist nicht nur ein Römer, sondern ein Europäer avant la lettre. In ihm kreuzen sich die Wege Athens und Jerusalems, der Ratio und der Hoffnung.